あまり幅の広くない河を挟んでアンゴラとの国境に接するナミビアの緑深いリゾート地でかつて数日間を過ごしたことがある。とはいえ、おいそれと簡単に入国できるわけではなかった。対岸には、といっても、ほんの数メートルしか離れてはいないのだが、迷彩服の男たちが国境警備に目を光らせていたからだ。内戦終結(2002年)も射程に入っていた時期だったとはいえ、アンゴラはその時でさえポルトガルから独立を果たした1975年以降27年続くことになる内戦下だったのである。

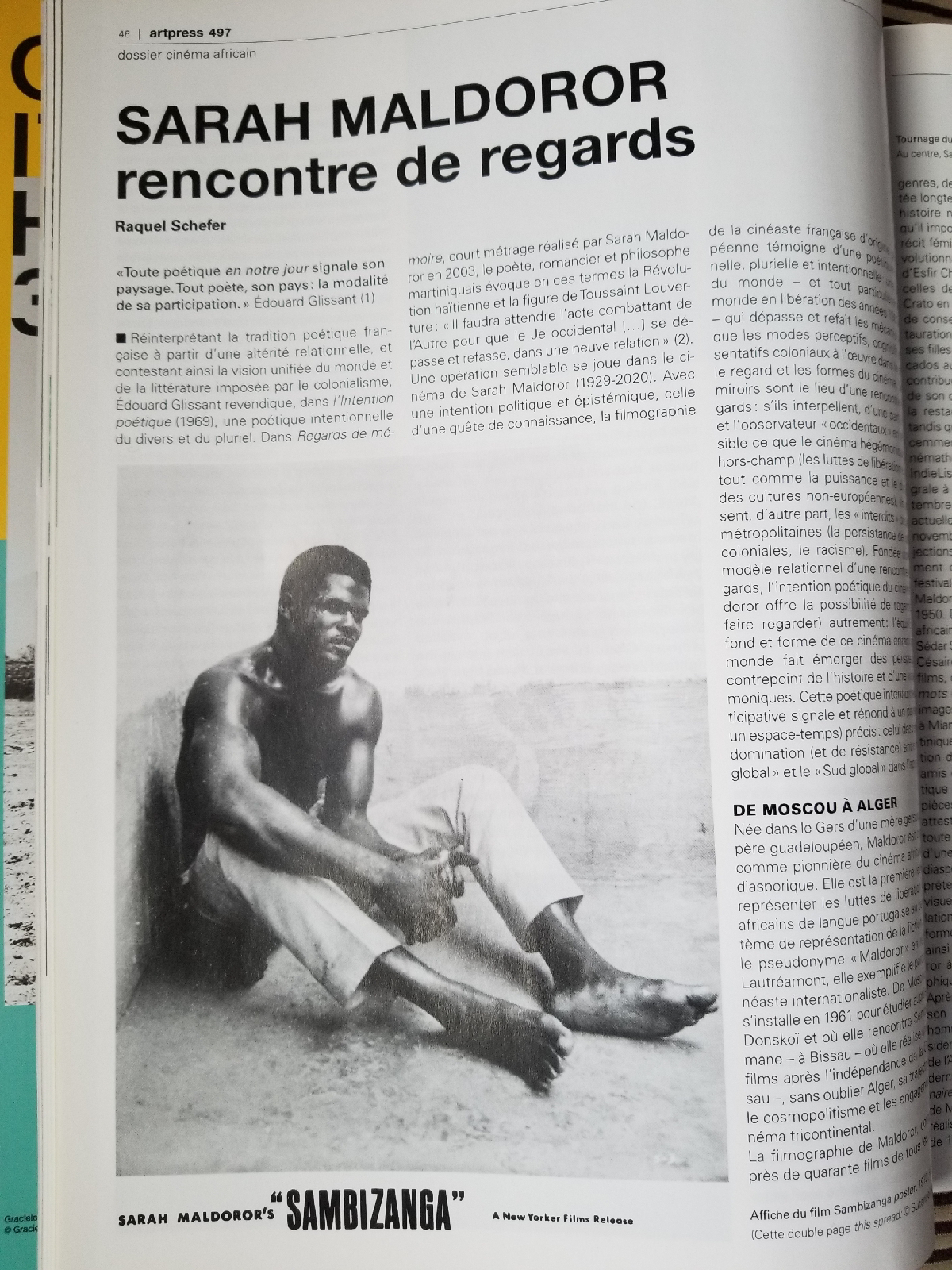

artpress誌497号の記事によると、ロートレアモンの詩「マルドロールの歌」からその名をとったという(詩人でもある)サラ・マルドロールが監督した'Sambizanga'が発表されたのが1972年。単純にそのタイミングで河岸や街などの屋外に出て撮影することそのものが、当時高まっていたアンゴラ独立の気運を記録することになった。原作の時代設定は1961年だが、映画の5分の一ほどを費やし、秘密警察に連れ去られた夫ドミンゴ・シャビの行方を追い、地元ドンダから徒歩で一日半もかかる首都ルアンダまで嬰児を抱いて野山を越え歩き続け、たらいまわしにされても次々に警察を訪ねてゆく妻マリアの決してあきらめない姿からは、1961年から1971年までに蓄積されたアンゴラ人民の反植民地主義パワーが感じ取れる。秘密警察によれば、白人を皆殺しにしようとしているとしてドミンゴは逮捕されるのだが、彼自身の口から語られる言葉で彼が反植民地主義活動の旗手であるらしきことが伝わる台詞はわずかに一つか二つ。イズムを語ったり、説教調の台詞がないのが美徳だ。ルアンダ北部のサンビザンガの刑務所で殴られても蹴られてもとにかく絶対に口を割らない彼こそが独立運動の成功だけを望む真の活動家なのである。このように、主人公たちの言葉ではなく行動に目を向け、映画の幕切れ直前に決定的な反植民地運動の勃興を予期させる映画として、最近では『Guava Island』(2019年、監督ヒロ・ムライ)がある。サハラ以南の女性監督による初の長編映画として語られることの多い'Sambizanga'は、そういった作品の母親的存在でもあるのだ。ちなみに、マルドロール監督は『アルジェの戦い』(1966年、監督ジッロ・ポンテコルヴォ)の制作にも携わっている。

コメント

コメントを投稿